スポンサーリンク

清洲城の近くにある「清洲山王宮 日吉神社」。

『厄をさる福を招くお申の神社』と言われていて境内にはいたるところにお猿さんがおります。

しかも戦国時代の三英傑、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康とも浅からぬ縁があるんですよ。

【名古屋】信長の天下統一の出発点でもあり清洲会議の舞台ともなった清洲城

【名古屋】信長の天下統一の出発点でもあり清洲会議の舞台ともなった清洲城

目次 閉じる

- 名古屋の清洲山王宮 日吉神社の由緒

- 清洲山王宮 日吉神社の御祭神

- 清洲山王宮 日吉神社の御利益

- 清洲山王宮 日吉神社の御朱印

- 戦国の三英傑(信長、秀吉、家康)と所縁がある日吉神社

- 戦国に想いを馳せつつ日吉神社に参拝

- 清洲山王宮 日吉神社の太鼓橋

- 清洲山王宮 日吉神社の蕃塀(ばんぺい)

- 清洲山王宮 日吉神社の赤い屋根の手水舎

- 清洲山王宮 日吉神社の御本殿

- 清洲山王宮 日吉神社は狛犬ならぬ狛猿

- 清洲山王宮 日吉神社にあった猿の巨大絵馬

- 清洲山王宮 日吉神社の子産み石

- 清洲山王宮 日吉神社の心の色々を吐き出す「はきだしまいり清祓所」

- 清洲山王宮 日吉神社の山王稲荷社

- 清洲山王宮 日吉神社のお猿さんの動物おみくじ

- 清洲山王宮 日吉神社は「信長攻路スポット」でもある

- 清洲山王宮 日吉神社の基本情報とアクセス

- 一緒に訪れたい名古屋・愛知の観光名所

名古屋には清洲にある日吉神社の他にも有名な日吉神社が名古屋市名東区と中川区にもあります。

今回訪れたのは「清洲山王宮 日吉神社」。

ちょっと長いので、日吉神社と書いていきますね。

「清洲山王宮 日吉神社」の創建は、宝亀2年(西暦771年)の光仁天皇の頃、約1200年以上も前のこと。

尾張地方に疫病が大流行したのであります。

そこで人々は疫病を鎮めるべく、素盞鳴命(すさのおのみこと)と大己貴命(おおなむちのみこと)をお祀りしたのが神社の発祥とされています。

大己貴命は大国主命の別名です。

その後、大同2年(807年)に平安時代の官人・橘逸勢(たちばなのはやなり)が社殿を建立します。

橘逸勢は三筆と称されるほどの書の達人。三筆は平安時代初期の能書家、空海・嵯峨天皇・橘逸勢のことで日本書道の礎を築いたすごい人です。

伝教大師・最澄(766/767年 – 822年)による天台宗が広まると、神仏習合の説が広まり、山王宮と呼ばれるようになります。

清須城下の総鎮守神(総氏神)となり信仰を集め、なんと4千坪以上!の境内地を有したことも。

天正8年(西暦1580年)に清洲城代だった織田信張(信長に仕えた武将・信長の従兄弟)は、近江坂本(現在の滋賀県大津市)の日吉神社より大山咋神と摂社21社を勧請します。

そして明治以降、社名を「山王宮」から「日吉神社」と改め、現在に至ります。

日吉神社の御祭神は、

- 大己貴命(おおなむちのみこと)

- 素盞鳴命(すさのおのみこと)

- 大山咋神(おおやまぐいのかみ)

の3柱。

大己貴命は出雲大社の主祭神・大国主神(おおくにぬしのみこと)の別名です。

七福神の大黒様と同一視されたりすることもあります。

大己貴命=大国主神は国造りや医薬、夫婦和合の神様です。

素戔嗚命といえば、天照大神の弟神で、八岐大蛇を退治したことで有名な神様ですね。

厄除けや除災招福、病気平癒の神様。

大山咋神は滋賀県大津市にある日吉大社の神様で、比叡山に静まる神様として信仰されてます。素戔嗚命の息子の大年神の子供なので、素戔鳴命の孫ということになりますね。

五穀豊穣や樹木の成長を司る暮らしを豊かにする神様。

都が京に置かれてからは「鬼門守護」の神様となったので、方除、魔除けの神様としても信仰されてます。

お酒の神様でもあります。

日吉神社のご利益は、

- 夫婦和合

- 病気平癒

- 子授け

- 安産

- 家内安全

日吉神社の御朱印は拝殿左にある授与所でいただけます。

- 通常の御朱印

- 月替わり御朱印

- 申の日の御朱印

- 薬師如来の御朱印(8のつく日)

の4種類あります。

自分が訪れた時は、ちょうど令和改元の時だったので、奉祝の御朱印がありました。

日吉神社に着いたのが16時半近かったのですが、急いでお参りして御朱印をいただきました。

かなりギリギリな時間だったけど、とても優しく対応してくれました。

あ、申の日は、一月に何度かあるんですが、日吉神社のツイッターで情報配信されてます。

申の日に赤い下着をつけると良いとかも言いますね。

日吉神社は戦国時代の三英傑、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康との逸話もあるんですよ。

まず織田信長公は、日吉神社の神前で火起請(ひきしょう)という裁判に立ち合ったと言われてます。

火起請とは「真っ赤に焼けた鉄の棒を手の平に握り、それを所定の位置まで運べるか否かで主張の当否を判断する」というもの……

いやいやいやいや!

なにその我慢大会!

無理ですって!

って思うけどあの!大河ドラマ『真田丸』でも火起請のシーンがあったんですよ!

12話の「人質」って回です。

ただこれ、おそらく元ネタは『信長公記』からじゃないかと。

火起請は鉄火起請とも言われますが、『信長公記』にまさに信長さんが鉄火起請をやって見せたというシーンがあるんですよ。

ということはその鉄火起請をした神社がこの日吉神社ということになるのかな。

鷹狩りから清洲城へ帰る途中での出来事だったので。

どーせなら『麒麟がくる』でもやんないかな〜。

あ、あと信長の小姓・伊藤蘭丸祐道は御幣を担いだ申の絵馬を奉納してます。

これが現在の絵馬や猿の像のモデルになってるそうです。

伊藤蘭丸祐道は松坂屋を開いた人です。

当時のものは伊藤家にあるそうで、現在神殿に掲げられている絵馬は明治時代に小田切春江によって描かれた複製だそうです。

続いて豊臣秀吉と日吉神社の縁ですが、秀吉の生母・大政所は清須市朝日の出身で、日吉神社に子授けを祈願したところ秀吉を授かったと言われてます。

なので幼名の日吉丸も神社から撮ったのではないかと言われてますね。

秀吉の妻ねね・北の政所も日吉神社を崇敬し、三十六歌仙の歌仙額を寄進、神宮寺の薬師堂を造営寄進したりしてます。

天下人となった秀吉公が病を患った際には、後陽成天皇が勅使を日吉神社に派遣し病気平癒を願ったという記録も残されてるそうです。

秀吉公と日吉神社はなかなか浅からぬ縁がありますねぇ。

日吉神社の神の使いが猿で、秀吉もかつて猿と呼ばれていたところもまた面白い縁ですねぇ。

そして江戸幕府を開いた徳川家康。

家康は小牧長久手の戦の際に、織田信雄と共に清洲に野営。その際に軍兵が神社を焼き払ったので、神社の神職が申し出たところ、乱暴狼藉を禁止する制札を出しました。

戦の後、織田信雄は神社の本殿・末社を造営。

その後、家康公の四男・松平忠吉公が清洲城主となり、大々的に造営修復、社領を寄進しました。

信長、秀吉、家康がこの地にいたのかと思うとワクワクしますねぇ。

日吉神社は住宅街を抜けた先にありました。

木々に囲われてて戦国時代への妄想が掻き立てられる素敵な雰囲気の神社です。

清洲山王宮 日吉神社の鳥居をくぐった正面に石造りの太鼓橋がありました

注連縄が貼られてる。

参道のど真ん中にあるので神様の通る橋なんでしょうね。

なかなか立派な太鼓橋。

昭和4年10月と書いてあるので、その時に寄進されたのかな。

寄進された方のお名前も彫ってありました。

日吉神社にも蕃塀(ばんぺい)がありました。

藩塀は神様を正面から見ないとか、邪気を防ぐという意味があるそうです。

「厄をさる福を招く 天下随一お申神社」

とでっかく書かれた幕もありました。

日吉神社の手水舎の屋根は赤かった。

あんまり見ないような、でもなんかカッコいい。

手水舎の水はお猿さんじゃなくて龍だった。

御本殿にも赤い屋根。

写真だと伝わりにくいかな?

お猿さんだから赤いのかな?

日吉神社の狛犬は犬じゃなくてお猿さんでした。

狛猿?

とはいえ狛犬と同じく阿吽の申です。

烏帽子をかぶって、御幣を担いでます。

日吉神社には、狛猿の他にも、屋根や神殿横などにも猿の像があります。

境内には全部で24体の申の像があるそうです。

拝殿の右にはなんと一面に大きな申の絵馬が!

この巨大絵馬は、日吉神社の御祭神の使いである申(猿)にちなんで、平成16年(申年)の正月に水墨画家井上北斗氏により神前にて描かれ奉納されたものだそう。

なんと大きさは畳約8畳大(縦3m×横4.5m)!

神前に描かれた絵馬としては最大級のものだそうです。

うん、こんなでっかい絵馬そうそう見ないよ。

いや〜迫力がすごいわ。

境内にある子産み石。

秀吉の母・大政所がこの子産石に触れ、祈願したところ秀吉を授かったと言われてます。

女性が触れるとたちどころに懐妊すると伝えられてる子産み石。

今は子授かり・安産祈願・夫婦和合の石として奉られているそうです。

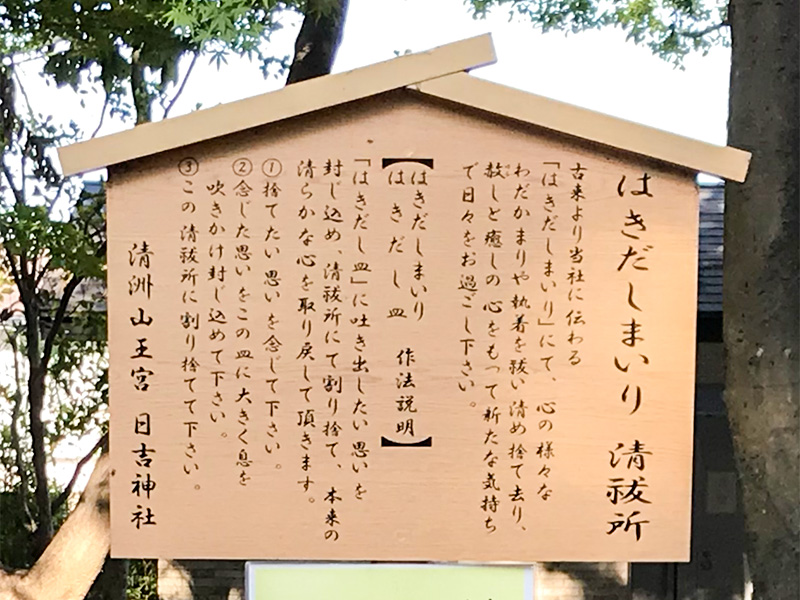

日吉神社の境内にあった「はきだしまいり清祓所」。

遠い昔、傀儡と呼ばれた芸能者が旅の途中に立ち寄った日吉神社に参拝。

神前で神舞を奉納し、世俗の怨念や苦しみを祓ったという言い伝えがあるそうです。

これを「はきだしまいり」というそうです。

毎年11月の第2日曜日に傀儡神舞の奉納や皿割り神事などの『はきだし祭』が行われるそうです。

「はきだしまいり清祓所」で、吐き出したい思いを破り捨てて清らかな心を取り戻す「はきだしまいり」ができます。

やり方は、

- 授与所にてはきだし皿をいただく(初穂料は300円)

- 皿に自分の捨てたい思いを念じ封じ込める!

- はきだしまいり清祓所で思いっきり割る!

以上。

うむ、普通にストレス発散にもなりそう。

本殿の奥に赤い鳥居がずらっと並ぶ山王稲荷社があります。

御祭神は倉稲魂神(うかのみたまのかみ)。

倉稲魂神は穀物の神様で、お稲荷さんのことですね。

山王稲荷社は、尾張藩第4代藩主・徳川吉通が正徳3年(1713年)、旧丹羽郡石枕村(今の江南市石枕)に鎮座していたのを愛知郡古渡村(今の名古屋市中区古渡町)に移築し山王稲荷として祀られたらしい。

老朽化のため昭和28年に現在の場所に新築し、奥宮も創建したそうです。

お稲荷さんといえば赤い鳥居。

鳥居の入り口が2箇所あり、なかなかのインスタ映えスポットです。

緑の中の赤いトンネル。

異世界への入り口感半端ないです。

日が当たってできる影がまたなんともいえぬ雰囲気を醸し出しますね〜。

日吉神社には、お猿さんの動物おみくじもありました。

動物みくじがあるならこれはやらねば!

そしてお家にお持ち帰りせなばなりませんな。

一緒に写ってるのは白山比咩神社の亥(干支)みくじと、金神社の招き猫みくじです。

ちなみに日吉神社には現代美術アーティストのイチハラヒロコさんの恋みくじがあることでも有名です。

代表的なコトバは

「この人ゴミを押しわけて、はやく来やがれ、王子さま。」

ですね。

一言でどストレートな言葉のおみくじが引けます。

ちなみにイチハラヒロコさんの恋みくじが引けるのは、

- 布忍神社(大阪府松原市)

- 清洲山王宮 日吉神社(愛知県清須市)

- 六甲八幡神社(兵庫県神戸市灘区)

- 二宮神社(兵庫県神戸市中央区)

- 北野天満神社(兵庫県神戸市中央区)

- 山崎菅原神社(熊本県熊本市)

の6社。

ほとんどが関西ですね。

日吉神社にもあった「信長攻路 桶狭間の戦い〜人生大逆転街道〜」の案内板。

「信長攻路」は信長が桶狭間の戦いで通ったと言われる路を基にした清洲城から桶狭間に至る3つの道のりのことだそうです。

この路を辿るのもなかなか楽しそう。

【名古屋】信長ゆかりの地をめぐる開運街道「信長攻路」が楽しそう

【名古屋】信長ゆかりの地をめぐる開運街道「信長攻路」が楽しそう

あと神社の前に「歩いて健康清洲城ウォーキングロード」なる看板もありました。

お城周りを散策しながら健康に……

楽しそう。

| 名称 | 清洲山王宮 日吉神社(きよすさんのうぐう ひよしじんじゃ)HIYOSHI shrine |

|---|---|

| 創建 | 宝亀2年(西暦771年) |

| 御祭神 | 大己貴命(おおなむちのみこと) 素盞鳴命(すさのおのみこと) 大山咋神(おおやまぐいのかみ) |

| ご利益 | 夫婦和合、病気平癒、子授け、安産、家内安全、等 |

| 御朱印 | あり(社務所にていただけます) |

| 所在地 | 〒452-0942 愛知県清須市清洲2272 |

| 拝観時間 | 自由 |

| 社務所 | 9:00〜17:00 |

| 定休日 | なし |

| 駐車場 | あり |

| アクセス | 名鉄名古屋本線・新清洲駅から徒歩約8分 |

| TEL | 052-400-2402 |

| URL | http://hiyoshikami.jp |

- 2019年5月に訪問した際の内容です。営業形態、営業時間や定休日が表記と異なる場合がありますので、ご利用の際は必ず事前にご確認ください。

- もし掲載内容に誤りがありましたら、大変お手数ですがご指摘いただけると幸いです。

- 写真の無断転用はご遠慮ください。

【名古屋】山田天満宮は「名古屋三代天神」の1つで「恋の三社めぐり」の1社でもある合格祈願から良縁に金運祈願もできちゃうパワースポット

【名古屋】熱田神宮近くの「まぜそば専門店てっぺん頂天」で名古屋メシ『台湾まぜそば』をいただく

【名古屋】熱田神宮は見所いっぱい!まずは本宮参拝&弘法大使お手植えの大楠

【名古屋】若宮八幡社にある連理稲荷神社も夫婦狐が祀られている縁結びのパワースポット

【名古屋】大須観音近くにある若宮八幡社は名古屋の総鎮守!

【名古屋】豊国神社のある中村公園の池に亀がいた